Raccontata nel numero scorso la genesi, il travolgente successo e l’eclisse di un vino chiamato Galestro, non potevamo non rievocare i must culinari degli anni Ottanta che con quel vino si accompagnavano, e con essi umori e atmosfere del periodo. Un menu tipo? Bresaola, oppure Carpaccio e scaglie di Grana su letto di rucola, gamberetti nel mezzo avocado in salsa rosa, risotto con le fragole, pennette panna e vodka o panna e salmone, filetto al pepe verde, Banana Split, macedonia di Carambola e Babaco. Nascevano come funghi locali a tema, come il Sedano Allegro, a Roma, il cui cavallo di battaglia erano delle pazzesche mezze maniche pomodoro e bacon irrorate di Vodka fiammeggiata al momento, versione circense e un po’ pacchiana della classica Amatriciana. Così, tuttavia, era il gusto dell’epoca.

In linea con le vaporose acconciature alla Farrah Fawcett o alla Rod Stewart e l’abbigliamento stravagante a tinte fluo, i piatti degli Ottanta erano sempre coloratissimi; decorati con piccoli frutti o bacche esotiche come gli alchechengi, prendevano a prestito dalla nouvelle cuisine le porzioni ridotte, ma soprattutto dovevano stupire a prima vista. Il cibo, soprattutto se consumato fuori casa, sembrava volersi a tutti i costi circondare di spettacolarità. Ogni occasione era buona. Al ritorno dalle ferie, era inevitabile sorbirsi serate a casa di amici con proiettore, diapositive e cibi tipici. Chi era andato in Grecia preparava Zaziki e Mussakà, chi aveva scelto la Spagna si cimentava con Gazpacho e Paella, mentre i reduci dal Marocco accompagnavano spiedini d’agnello e Cus cus a una interminabile sfilza di foto sul cammello. Su tutti questi piatti, non potevano mancare vini come il Galestro, che in effetti non faceva una piega, ruffianissimo e versatilissimo com’era, comunque moderno, nitido e rinfrancante, adatto al trend urbano e ai nuovi stili di vita.

Perfino la musica di tendenza, leggera, ma con una strizzata d’occhio a jazz e swing, citava di frequente il cibo e il vino. “Pesce veloce del Baltico – cantava Paolo Conte- dice il menu, che contorno ha? Torta di mais, e poi servono polenta e baccalà”. Ancora più efficacemente, riflette in pieno l’atmosfera dell’epoca “Hemingway, caffè latino”, di Sergio Caputo (1986): “Non t'ho vista più all'Hemingway, caffè latino. /Ghigna Belzebù, “Hombre, non sei sportivo!” /Ma il mio cuore piange al ritmo del bongo, e la bestia che si agita in me/ sta abbuffandosi di uova di lompo e Chardonnay”. Locale storico della movida romana anni Ottanta assieme al Gilda e alle Cornacchie (unico era il patron, il mitico Billy Bilancia da poco scomparso), l’Hemingway (oggi Riccioli Café) era punto obbligato di passaggio per vip, personaggi dello spettacolo, politici à la page, giovani aristocratici di sangue blu e dandies di vario tipo. Le tartine con uova di salmone e di lompo c’erano davvero, e accompagnarle con pinzimonio e un calice di Chardonnay o Pinot Grigio ben freddi era un rito irrinunciabile per tutti gli habitués, tra i quali Caputo era uno dei più assidui. A Milano, nel cuore di Brera, c’era la Champagnerie, ancora più trendy ed esclusiva nel proporre unicamente ostriche di vario tipo accompagnate da Champagne al calice, ma va detto che perfino il Burghy (all’epoca italianissimo, non americano) dei paninari di San Babila o il Panino della piazzetta Liberty esprimevano un certo rampantismo e voglia di giovanilismo, di edonismo fuori dagli schemi. Di quegli anni rimane, teneramente démodé, ma sempre valido, il Paper Moon a Via Bagutta.

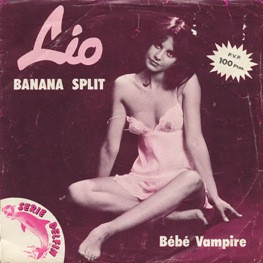

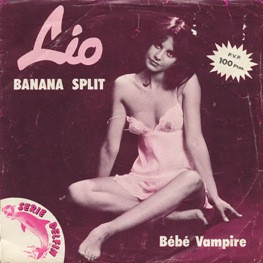

Molto spesso, al cibo inedito si intrecciava il tema della liberazione sessuale. È del 1981 “Banana Split”, tormentone pop rock infarcito di doppi sensi osé, hit in mezza Europa, brano d’esordio di Lio, scatenata sedicenne belga in minigonna, idolatrata dai fans di Mtv:

“Ça me déplairait pas que tu m'embrasses, na na na

Mais faut saisir ta chance avant qu'elle passe, na na na

Si tu cherches un truc pour briser la glace, banana banana banana

C'est le dessert que sert l'abominable homme des neiges

A l'abominable enfant teenage, un amour de dessert

C'est le dessert que sert l'abominable homme des neiges

A l'abominable enfant teenage, un amour de dessert

Banana na banana na, banana split…hmm!”

Cosa è restato, viene da chiedersi, parafrasando il nostro Raf, di quegli anni Ottanta? Scomparso, o quasi il Galestro, passati di moda Lancers e Mateus e ferie a Mikonos e Sharm-el-Sheikh, tramontati panna e rucola dagli orizzonti culinari, il gusto di quegli anni, più famelici che formidabili, non sembra aver lasciato tracce significative, se non un colesterolo alle stelle, inevitabile effetto collaterale da cronica overdose di panna e margarina, allora propagandata al posto del burro, quando ancora beatamente ignoravamo la pericolosità dei grassi idrogenati. Resta, degli “Eighties”, un rimpianto generico, fatto in gran parte di luoghi comuni. Milano da bere, Drive-in, Reaganomics (il neologismo è di Roberto D’Agostino), rampantismo, mini-boom economico, musica pop, i nostri azzurri campioni del mondo in Brasile, ascesa della tv commerciale e della tecnologia domestica sono le frasi chiave ricorrenti tra i nostalgici del periodo, in genere cinquantenni di successo, che hanno scalato la vetta e occupato posti chiave. Come per i sessantottini loro predecessori, comprensibilmente fieri del fatto che la loro immaginazione sia andata al potere, avvolgendo i rutilanti anni della loro gioventù di un’aura di rimpianto, condivisa in realtà solo da una parte degli esponenti di quella generazione.

Al di fuori del revival, in effetti, che è sempre un esercizio di memoria gratificante e divertente, gli anni Ottanta così spesso associati a una illusoria età dell’oro mostrano il fiato corto, e non riescono nemmeno lontanamente ad approdare alle sponde del mito, come i leggendari Cinquanta e Sessanta, durante i quali, pure, eravamo più poveri e assai più semplici e sobri nel gusto. Sarà perché gli Ottanta sono ancora vivi nella memoria e molti ne rammentano le mille contraddizioni? Sarà perché proprio durante quel periodo si ingarbugliano i tanti nodi venuti oggi al pettine, generando inquietudini e precarietà? Senza pretendere di avventurarci in una analisi socio-politica che non ci compete, ci limiteremo qui al campo del vino e della gastronomia, in quegli anni fiorente, ma estremamente contradditorio, caratterizzato da spinte di segno opposto: da un lato il grande fenomeno del rinascimento enologico moderno, i Barolo boys, i Supertuscan, e il crescente interesse per il vino di qualità; dall’altro i vinelli modaioli di largo consumo, galestri e novelli inclusi…peccato veniale, tuttavia, a paragone dello scandalo del metanolo, storicamente il terremoto più devastante per l’immagine e la credibilità della nostra enologia. Carenza di informazione, buchi normativi e prospettive di vasti profitti incoraggiavano i sofisticatori, che il vino non lo facevano in vigna, ma in laboratorio, pasticciando con la chimica. Negli anni Ottanta, molto più dei Gaja, dei Quintarelli o dei Biondi Santi, si arricchivano quegli individui che i langaroli chiamavano sprezzantemente “narsulìn”, letteralmente “di Narzòle”, ma per estensione “imbroglione”, “apprendista stregone” senza un ettaro di vigna, di quelli che fanno il vino di notte, mescolando col bastone. I sofisticatori, in realtà, erano sempre in agguato in ogni angolo d’Italia.

Ma a Narzòle, paesotto di bassa collina senza un filare di vite presso l’autostrada Torino-Savona, colpiva, all’epoca, l’anomala concentrazione di cento e passa aziende vinicole che, pur non possedendo vigneti, rivendevano il prodotto di altri, in molti casi lucrando con taroccamenti illeciti. Già nel 1984 una prima indagine dell’Istituto di Repressione Frodi constatava un tasso pericolosamente elevato di metanolo (additivato per rinforzare la gradazione) alla ditta Ciravegna padre e figlio. Due anni dopo, come ognuno ricorderà, è strage. Venti i decessi, poco meno gli intossicati rimasti ciechi o invalidi. Enormi i danni commerciali, una vera mazzata, soprattutto per l’export, crollato a meno un terzo nella seconda metà del decennio. Neanche una lira di risarcimento arrivò mai alle vittime, e il titolare se la cavò con pochi anni di carcere, senza mai mostrare il minimo pentimento per aver etichettato come “Barbera” quel letale intruglio. Fu il momento più nero per il Barbera vero e genuino, per i vini piemontesi in genere, e i vini italiani tutti. I consumatori erano scioccati e impauriti, gli importatori annullavano gli ordini.

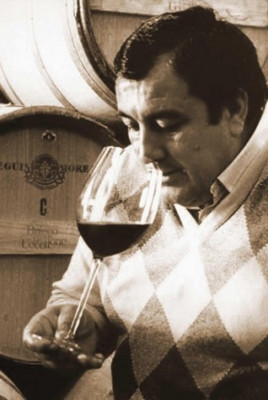

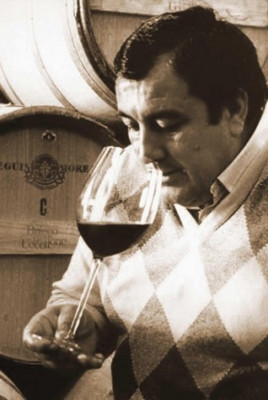

A salvare il Barbera da un catastrofico oblio e a cogliere anzi l’occasione per nobilitarlo intervenne per fortuna un supereroe di quelli che nascono una volta ogni cent’anni, un arcangelo del vino piovuto sulla Terra per il sovrappeso, assolutamente geniale, carismatico e trascinatore,

Giacomo Bologna detto “Braida” per la somiglianza col pallone elastico, cuore, energia e stazza fisica enormi. Comperò una pagina della Stampa e ci fece scrivere a caratteri cubitali “Viva la Barbera!”, mentre i suoi Bricco dell’Uccellone (prima uscita 1984 coll’annata 1982!) e Ai Suma stupivano e incantavano il mondo intero. Negli anni Ottanta, ha scritto Paolo Rossi, oggi autorevole manager, ma anche stimato autore della “Guida al paninaro”, manifesto della generazione Moncler, l’importante era “esagerare, curare ogni aspetto della nostra immagine come in una foto di moda... Teniamoci di questi anni quello che più ci piace: una maggiore attenzione ai fatti di costume, una più viva e reale voglia di stare insieme, di divertirci, di guardarci intorno senza distogliere lo sguardo quando sotto i nostri occhi il mondo apparirà diverso da come lo vorremmo”. Sagge parole. Lasciamoci alle spalle senza rimpianti l’individualismo esasperato, le volgarità, le pacchianerie nella moda e in cucina, il cinico, narcisistico rampantismo yuppie, il consumismo fine a se stesso e il profitto a tutti i costi che genera mostri; e teniamoci gli angeli custodi, il mondo libero senza muri di sorta, la bella energia del cibo e del vino scaturiti da territori rispettosi delle proprie radici e dinamicamente proiettati verso il futuro.

Perfino la musica di tendenza, leggera, ma con una strizzata d’occhio a jazz e swing, citava di frequente il cibo e il vino. “Pesce veloce del Baltico – cantava Paolo Conte- dice il menu, che contorno ha? Torta di mais, e poi servono polenta e baccalà”. Ancora più efficacemente, riflette in pieno l’atmosfera dell’epoca “Hemingway, caffè latino”, di Sergio Caputo (1986): “Non t'ho vista più all'Hemingway, caffè latino. /Ghigna Belzebù, “Hombre, non sei sportivo!” /Ma il mio cuore piange al ritmo del bongo, e la bestia che si agita in me/ sta abbuffandosi di uova di lompo e Chardonnay”. Locale storico della movida romana anni Ottanta assieme al Gilda e alle Cornacchie (unico era il patron, il mitico Billy Bilancia da poco scomparso), l’Hemingway (oggi Riccioli Café) era punto obbligato di passaggio per vip, personaggi dello spettacolo, politici à la page, giovani aristocratici di sangue blu e dandies di vario tipo. Le tartine con uova di salmone e di lompo c’erano davvero, e accompagnarle con pinzimonio e un calice di Chardonnay o Pinot Grigio ben freddi era un rito irrinunciabile per tutti gli habitués, tra i quali Caputo era uno dei più assidui. A Milano, nel cuore di Brera, c’era la Champagnerie, ancora più trendy ed esclusiva nel proporre unicamente ostriche di vario tipo accompagnate da Champagne al calice, ma va detto che perfino il Burghy (all’epoca italianissimo, non americano) dei paninari di San Babila o il Panino della piazzetta Liberty esprimevano un certo rampantismo e voglia di giovanilismo, di edonismo fuori dagli schemi. Di quegli anni rimane, teneramente démodé, ma sempre valido, il Paper Moon a Via Bagutta.

Perfino la musica di tendenza, leggera, ma con una strizzata d’occhio a jazz e swing, citava di frequente il cibo e il vino. “Pesce veloce del Baltico – cantava Paolo Conte- dice il menu, che contorno ha? Torta di mais, e poi servono polenta e baccalà”. Ancora più efficacemente, riflette in pieno l’atmosfera dell’epoca “Hemingway, caffè latino”, di Sergio Caputo (1986): “Non t'ho vista più all'Hemingway, caffè latino. /Ghigna Belzebù, “Hombre, non sei sportivo!” /Ma il mio cuore piange al ritmo del bongo, e la bestia che si agita in me/ sta abbuffandosi di uova di lompo e Chardonnay”. Locale storico della movida romana anni Ottanta assieme al Gilda e alle Cornacchie (unico era il patron, il mitico Billy Bilancia da poco scomparso), l’Hemingway (oggi Riccioli Café) era punto obbligato di passaggio per vip, personaggi dello spettacolo, politici à la page, giovani aristocratici di sangue blu e dandies di vario tipo. Le tartine con uova di salmone e di lompo c’erano davvero, e accompagnarle con pinzimonio e un calice di Chardonnay o Pinot Grigio ben freddi era un rito irrinunciabile per tutti gli habitués, tra i quali Caputo era uno dei più assidui. A Milano, nel cuore di Brera, c’era la Champagnerie, ancora più trendy ed esclusiva nel proporre unicamente ostriche di vario tipo accompagnate da Champagne al calice, ma va detto che perfino il Burghy (all’epoca italianissimo, non americano) dei paninari di San Babila o il Panino della piazzetta Liberty esprimevano un certo rampantismo e voglia di giovanilismo, di edonismo fuori dagli schemi. Di quegli anni rimane, teneramente démodé, ma sempre valido, il Paper Moon a Via Bagutta. Molto spesso, al cibo inedito si intrecciava il tema della liberazione sessuale. È del 1981 “Banana Split”, tormentone pop rock infarcito di doppi sensi osé, hit in mezza Europa, brano d’esordio di Lio, scatenata sedicenne belga in minigonna, idolatrata dai fans di Mtv:

Molto spesso, al cibo inedito si intrecciava il tema della liberazione sessuale. È del 1981 “Banana Split”, tormentone pop rock infarcito di doppi sensi osé, hit in mezza Europa, brano d’esordio di Lio, scatenata sedicenne belga in minigonna, idolatrata dai fans di Mtv:  Al di fuori del revival, in effetti, che è sempre un esercizio di memoria gratificante e divertente, gli anni Ottanta così spesso associati a una illusoria età dell’oro mostrano il fiato corto, e non riescono nemmeno lontanamente ad approdare alle sponde del mito, come i leggendari Cinquanta e Sessanta, durante i quali, pure, eravamo più poveri e assai più semplici e sobri nel gusto. Sarà perché gli Ottanta sono ancora vivi nella memoria e molti ne rammentano le mille contraddizioni? Sarà perché proprio durante quel periodo si ingarbugliano i tanti nodi venuti oggi al pettine, generando inquietudini e precarietà? Senza pretendere di avventurarci in una analisi socio-politica che non ci compete, ci limiteremo qui al campo del vino e della gastronomia, in quegli anni fiorente, ma estremamente contradditorio, caratterizzato da spinte di segno opposto: da un lato il grande fenomeno del rinascimento enologico moderno, i Barolo boys, i Supertuscan, e il crescente interesse per il vino di qualità; dall’altro i vinelli modaioli di largo consumo, galestri e novelli inclusi…peccato veniale, tuttavia, a paragone dello scandalo del metanolo, storicamente il terremoto più devastante per l’immagine e la credibilità della nostra enologia. Carenza di informazione, buchi normativi e prospettive di vasti profitti incoraggiavano i sofisticatori, che il vino non lo facevano in vigna, ma in laboratorio, pasticciando con la chimica. Negli anni Ottanta, molto più dei Gaja, dei Quintarelli o dei Biondi Santi, si arricchivano quegli individui che i langaroli chiamavano sprezzantemente “narsulìn”, letteralmente “di Narzòle”, ma per estensione “imbroglione”, “apprendista stregone” senza un ettaro di vigna, di quelli che fanno il vino di notte, mescolando col bastone. I sofisticatori, in realtà, erano sempre in agguato in ogni angolo d’Italia.

Al di fuori del revival, in effetti, che è sempre un esercizio di memoria gratificante e divertente, gli anni Ottanta così spesso associati a una illusoria età dell’oro mostrano il fiato corto, e non riescono nemmeno lontanamente ad approdare alle sponde del mito, come i leggendari Cinquanta e Sessanta, durante i quali, pure, eravamo più poveri e assai più semplici e sobri nel gusto. Sarà perché gli Ottanta sono ancora vivi nella memoria e molti ne rammentano le mille contraddizioni? Sarà perché proprio durante quel periodo si ingarbugliano i tanti nodi venuti oggi al pettine, generando inquietudini e precarietà? Senza pretendere di avventurarci in una analisi socio-politica che non ci compete, ci limiteremo qui al campo del vino e della gastronomia, in quegli anni fiorente, ma estremamente contradditorio, caratterizzato da spinte di segno opposto: da un lato il grande fenomeno del rinascimento enologico moderno, i Barolo boys, i Supertuscan, e il crescente interesse per il vino di qualità; dall’altro i vinelli modaioli di largo consumo, galestri e novelli inclusi…peccato veniale, tuttavia, a paragone dello scandalo del metanolo, storicamente il terremoto più devastante per l’immagine e la credibilità della nostra enologia. Carenza di informazione, buchi normativi e prospettive di vasti profitti incoraggiavano i sofisticatori, che il vino non lo facevano in vigna, ma in laboratorio, pasticciando con la chimica. Negli anni Ottanta, molto più dei Gaja, dei Quintarelli o dei Biondi Santi, si arricchivano quegli individui che i langaroli chiamavano sprezzantemente “narsulìn”, letteralmente “di Narzòle”, ma per estensione “imbroglione”, “apprendista stregone” senza un ettaro di vigna, di quelli che fanno il vino di notte, mescolando col bastone. I sofisticatori, in realtà, erano sempre in agguato in ogni angolo d’Italia.

Ma a Narzòle, paesotto di bassa collina senza un filare di vite presso l’autostrada Torino-Savona, colpiva, all’epoca, l’anomala concentrazione di cento e passa aziende vinicole che, pur non possedendo vigneti, rivendevano il prodotto di altri, in molti casi lucrando con taroccamenti illeciti. Già nel 1984 una prima indagine dell’Istituto di Repressione Frodi constatava un tasso pericolosamente elevato di metanolo (additivato per rinforzare la gradazione) alla ditta Ciravegna padre e figlio. Due anni dopo, come ognuno ricorderà, è strage. Venti i decessi, poco meno gli intossicati rimasti ciechi o invalidi. Enormi i danni commerciali, una vera mazzata, soprattutto per l’export, crollato a meno un terzo nella seconda metà del decennio. Neanche una lira di risarcimento arrivò mai alle vittime, e il titolare se la cavò con pochi anni di carcere, senza mai mostrare il minimo pentimento per aver etichettato come “Barbera” quel letale intruglio. Fu il momento più nero per il Barbera vero e genuino, per i vini piemontesi in genere, e i vini italiani tutti. I consumatori erano scioccati e impauriti, gli importatori annullavano gli ordini.

Ma a Narzòle, paesotto di bassa collina senza un filare di vite presso l’autostrada Torino-Savona, colpiva, all’epoca, l’anomala concentrazione di cento e passa aziende vinicole che, pur non possedendo vigneti, rivendevano il prodotto di altri, in molti casi lucrando con taroccamenti illeciti. Già nel 1984 una prima indagine dell’Istituto di Repressione Frodi constatava un tasso pericolosamente elevato di metanolo (additivato per rinforzare la gradazione) alla ditta Ciravegna padre e figlio. Due anni dopo, come ognuno ricorderà, è strage. Venti i decessi, poco meno gli intossicati rimasti ciechi o invalidi. Enormi i danni commerciali, una vera mazzata, soprattutto per l’export, crollato a meno un terzo nella seconda metà del decennio. Neanche una lira di risarcimento arrivò mai alle vittime, e il titolare se la cavò con pochi anni di carcere, senza mai mostrare il minimo pentimento per aver etichettato come “Barbera” quel letale intruglio. Fu il momento più nero per il Barbera vero e genuino, per i vini piemontesi in genere, e i vini italiani tutti. I consumatori erano scioccati e impauriti, gli importatori annullavano gli ordini. A salvare il Barbera da un catastrofico oblio e a cogliere anzi l’occasione per nobilitarlo intervenne per fortuna un supereroe di quelli che nascono una volta ogni cent’anni, un arcangelo del vino piovuto sulla Terra per il sovrappeso, assolutamente geniale, carismatico e trascinatore, Giacomo Bologna detto “Braida” per la somiglianza col pallone elastico, cuore, energia e stazza fisica enormi. Comperò una pagina della Stampa e ci fece scrivere a caratteri cubitali “Viva la Barbera!”, mentre i suoi Bricco dell’Uccellone (prima uscita 1984 coll’annata 1982!) e Ai Suma stupivano e incantavano il mondo intero. Negli anni Ottanta, ha scritto Paolo Rossi, oggi autorevole manager, ma anche stimato autore della “Guida al paninaro”, manifesto della generazione Moncler, l’importante era “esagerare, curare ogni aspetto della nostra immagine come in una foto di moda... Teniamoci di questi anni quello che più ci piace: una maggiore attenzione ai fatti di costume, una più viva e reale voglia di stare insieme, di divertirci, di guardarci intorno senza distogliere lo sguardo quando sotto i nostri occhi il mondo apparirà diverso da come lo vorremmo”. Sagge parole. Lasciamoci alle spalle senza rimpianti l’individualismo esasperato, le volgarità, le pacchianerie nella moda e in cucina, il cinico, narcisistico rampantismo yuppie, il consumismo fine a se stesso e il profitto a tutti i costi che genera mostri; e teniamoci gli angeli custodi, il mondo libero senza muri di sorta, la bella energia del cibo e del vino scaturiti da territori rispettosi delle proprie radici e dinamicamente proiettati verso il futuro.

A salvare il Barbera da un catastrofico oblio e a cogliere anzi l’occasione per nobilitarlo intervenne per fortuna un supereroe di quelli che nascono una volta ogni cent’anni, un arcangelo del vino piovuto sulla Terra per il sovrappeso, assolutamente geniale, carismatico e trascinatore, Giacomo Bologna detto “Braida” per la somiglianza col pallone elastico, cuore, energia e stazza fisica enormi. Comperò una pagina della Stampa e ci fece scrivere a caratteri cubitali “Viva la Barbera!”, mentre i suoi Bricco dell’Uccellone (prima uscita 1984 coll’annata 1982!) e Ai Suma stupivano e incantavano il mondo intero. Negli anni Ottanta, ha scritto Paolo Rossi, oggi autorevole manager, ma anche stimato autore della “Guida al paninaro”, manifesto della generazione Moncler, l’importante era “esagerare, curare ogni aspetto della nostra immagine come in una foto di moda... Teniamoci di questi anni quello che più ci piace: una maggiore attenzione ai fatti di costume, una più viva e reale voglia di stare insieme, di divertirci, di guardarci intorno senza distogliere lo sguardo quando sotto i nostri occhi il mondo apparirà diverso da come lo vorremmo”. Sagge parole. Lasciamoci alle spalle senza rimpianti l’individualismo esasperato, le volgarità, le pacchianerie nella moda e in cucina, il cinico, narcisistico rampantismo yuppie, il consumismo fine a se stesso e il profitto a tutti i costi che genera mostri; e teniamoci gli angeli custodi, il mondo libero senza muri di sorta, la bella energia del cibo e del vino scaturiti da territori rispettosi delle proprie radici e dinamicamente proiettati verso il futuro.